毎月第3日曜日は県博デー

2026年2月15日(日)、県博デーのイベントのひとつ、学芸員とっておき講座を開催しました。

今回のテーマは、「ミミズ」。

講師は、テレビでも大活躍、当館無脊椎動物(昆虫を除く)担当で、ミミズ博士の南谷幸雄学芸員です。

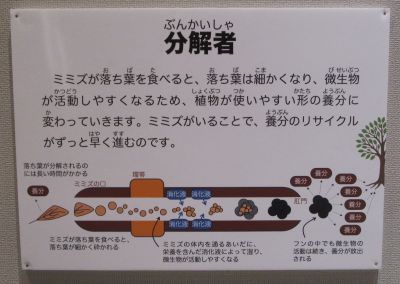

まずは、ミミズの働きについてのお話。

ミミズの働きには、①分解者 ②動物のエサ ③ほかの生きもののすみかづくりと3つあるのですが、分解者の話の中にでてきたのが、眠り姫仮説。

ミミズと眠り姫、どんなつながりがあるのでしょう。

眠り姫は、「呪いをかけられて100年の眠りについたお姫様を王子様がキスをして目覚めさせて、めでたし、めでたし」(すごくざっくり・・・)というお話ですよね。

土の中の有機物を分解する土壌微生物は、1グラムの土の中に150億個もいるのですが、そのほとんどが休眠状態で条件がそろったときにしか活動しないそうです。

土壌微生物(お姫様)を休眠から目覚めさせるのがミミズ。そう、ミミズは王子様!

ミミズは分解者として、土壌微生物の活動をうながし、落ち葉の分解を早めているのです。

続いて、栃木のミミズのお話。

南谷学芸員の調査の結果、栃木県には名前の分かっているミミズが37種類いることがわかりました。中には、外来種がわかっているだけで10種類。外来種の疑いのあるものも多くいるそうです。

ミミズについては分からないことだらけで、名前がついていないものもたくさんいます。

南谷学芸員の研究は、まだまだ続きます。

「ミミズに興味をもって頂ければうれしいです」と講座は終了しました。

42名のご参加をいただきました。ありがとうございました。

質問もたくさん出て、ミミズ、熱いです。

ミミズの標本を見ていただきました。

現在、テーマ展「ミミズ」を開催中。ミミズの体のつくりや働きを紹介するほか、とちぎのミミズ17種の標本が見分けるポイントとともにずらりと並んでいます。

3/8(日)14:00~は、南谷学芸員による展示解説もあります。ぜひ、足をお運びください。

(展示は5/31(日)まで)

*********

現在、開催中!

テーマ展「どーしたもんだろ とちぎの外来生物」(4/12(日)まで)

テーマ展「昔のこと知ってっけ?~道具を知れば暮らしが見える~」(3/29(日)まで)

テーマ展「アニマル☆パラダイスPart2~美術の中の動物たち」は、2/21(土)から始まります。お楽しみに

(自然課 猪狩)

栃木県立博物館では、令和8年度採用の会計年度任用職員等を次のとおり募集します。

◯宇都宮市・任期12月・学芸企画推進員(教育)の募集(栃木県立博物館)

1採用予定人員 1名

2応 募 資 格 学校教育法に基づく小学校・中学校の管理職又は教育行政の勤務経験がある者

等

3選考方法等 書類審査、小論文及び面接

※小論文及び面接は令和8(2026)年2月25日(水)に実施

4受付期間 令和8(2026)年2月4日(水)~令和8(2026)年2月18日(水)

詳しくは募集要項【教育】を御覧ください。

募集要項【教育】.pdf

様式1選考願書【教育】.pdf

様式2 履歴書【教育】.pdf

◯宇都宮市・任期12月・学芸企画推進員(植物)の募集(栃木県立博物館)

1採用予定人員 1名

2応 募 資 格 植物に関する博物館資料の整理や普及教育業務に意欲のある者 等

3選考方法等 書類審査、小論文及び面接

※小論文及び面接は令和8(2026)年2月25日(水)に実施

4受付期間 令和8(2026)年2月4日(水)~令和8(2026)年2月18日(水)

詳しくは募集要項【植物】を御覧ください。

募集要項【植物】 .pdf

様式1選考願書【植物】.pdf

様式2 履歴書【植物】.pdf

栃木県立博物館では、会計年度任用職員【博物館解説員】の募集を行います。

◯宇都宮市・任期12月・博物館解説員の募集(栃木県立博物館)

1採用予定人員 1名

2応 募 資 格 栃木県の自然や文化に興味があり、展示解説や普及啓発業務に意欲のある者、

3選考方法等 書類審査、面接(小論文は面接の参考とします。)

※面接は令和8(2026)年2月27日(金)に実施

4受付期間 令和8(2026)年2月4日(火)~令和8(2026)年2月18日(水)

詳しくは募集要項【解説】を御覧ください。

募集要項【解説】.pdf

様式1選考願書【解説】 .pdf

様式2 履歴書【解説】.pdf

様式3解説員小論文.pdf

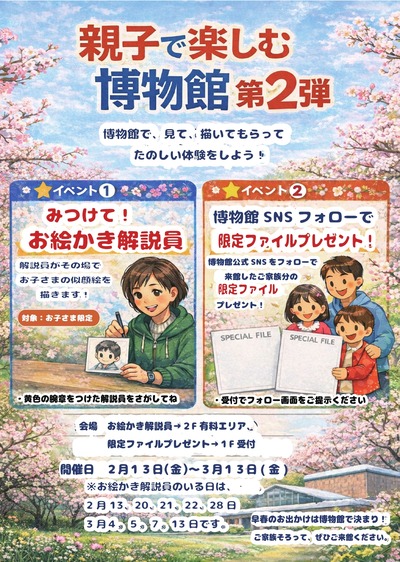

もっとみなさんに博物館を楽しんでいただくため、毎月第3日曜日の家庭の日に合わせて「県立博物館の日イベント 県博(けんぱく)デー」を開催しています。

ご家族と、ご友人と...博物館でいろいろ学びながら楽しく過ごしてみませんか。

【開催イベント等】

○スペシャルイベント

キラキラ★まが玉ブレスレットをつくろう

10:30~12:00

場所:玄関ポーチ

○キッズツアー

「ミミズってふしぎ?」

14:00~14:30 展示室2(予約不要)

○学芸員とっておき講座(定員150名 予約不要)

「ミミズ」

13:30~15:00 講堂

○クイズにチャレンジ

参加者に博物館限定缶バッジをプレゼント!子ども向けですが、親子でどうぞ♪

10:00~12:00(受付は11:30まで) 受付はスロープ入口

○百人一首読み札ぬり絵

みなさん、こんにちは!

寒い日が続いていますね。

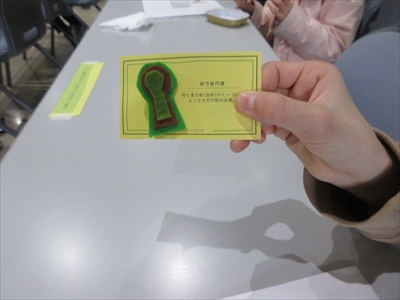

今回は、先日行ったイベント、「古墳ブローチをつくろう」の紹介をいたします。

みなさんは古墳を知っていますか?

わかりやすく説明すると、「昔の権力者のお墓」です。

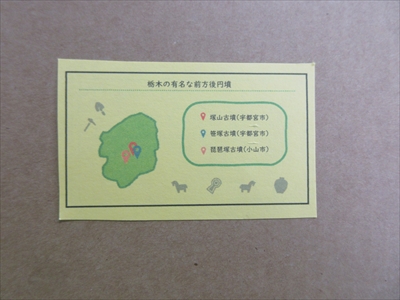

古墳は様々な形があり、特に有名なのは前方後円墳です。

今回のイベントでは、前方後円墳、前方後方墳、帆立貝形古墳、円墳、方墳の

5種類を用意しており、参加した方に好きな古墳ブローチの形を選んでもらいました。

大中小3つのフェルトと台紙と袋がそれぞれのトレーに入っています。

古墳の形によっては、カットしてあるタイプと、自分でカットするタイプが選べるものがあります。

ブローチ作りの様子です。

完成しました!

台紙につけると、お店にで売っている本格的なブローチのようにになります。

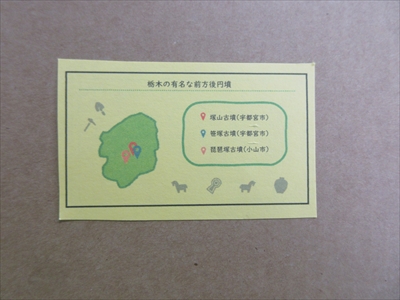

台紙の裏には地図が描かれていて、古墳の形ごとに、栃木県内の有名な古墳が

載っていました。

もちろんつけて帰ってもOK!

すてきなお土産ですね。

ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました。

次回の博物館でやってみようは、2月8日(日)開催の「昔の遊びをやってみよう」です。

こちらは予約不要です。ご参加お待ちしております。

教育広報課 解説員

栃木県立博物館では、令和8年度採用の会計年度任用職員等を次のとおり募集します。

◯宇都宮市・任期8月・栃木県育休代替職員【学芸員(日本美術史)】の募集(栃木県立博物館)

1採用予定人員 1名

2応 募 資 格 ア 学校教育法に基づく大学又は大学院において、近世以前の日本美術史を専

攻して卒業又は修了した者(任用開始予定日の前日までに卒業又は修了する見込みの者を含む)

イ 博物館法に定める学芸員の資格を有する者(任用開始予定日の前日までに資格取得見込みの者を含む) 等

3選考方法等 書類審査、小論文及び面接

※小論文及び面接は令和8(2026)年2月26日(木)に実施

4受付期間 令和8(2026)年1月23日(金)~令和8(2026)年2月18日(水)

詳しくは、募集案内【学芸員(日本美術史)】を御覧ください。

募集案内【学芸員(日本美術史)】.pdf

採用選考試験申込書【学芸員(日本美術史)】.pdf

履歴書【学芸員(日本美術史)】.pdf

栃木県立博物館では、令和8年度採用の会計年度任用職員等を次のとおり募集します。

◯宇都宮市・任期12月・学芸企画推進員(地学)の募集(栃木県立博物館)

1採用予定人員 1名

2応 募 資 格 地学に関する博物館資料の整理や普及教育活動に熱意を持つ者 等

3選考方法等 書類審査、小論文及び面接

※小論文及び面接は令和8(2026)年2月27日(金)に実施

4受付期間 令和8(2026)年1月23日(金)~令和8(2026)年2月18日(水)

詳しくは募集要項【地学】を御覧ください。

募集要項【地学】.pdf

様式1選考願書【地学】.pdf

様式2 履歴書【地学】.pdf

栃木県立博物館では、令和8年度採用の会計年度任用職員等を次のとおり募集します。

◯宇都宮市・任期12月・学芸企画推進員(美術工芸)の募集(栃木県立博物館)

1採用予定人員 1名

2応 募 資 格 学校教育法に基づく大学において、近世以前の日本美術史を専攻した者 等

3選考方法等 書類審査、小論文及び面接

※小論文及び面接は令和8(2026)年2月26日(木)に実施

4受付期間 令和8(2026)年1月23日(金)~令和8(2026)年2月18日(水)

詳しくは募集要項【美工】を御覧ください。

募集要項【美工】.pdf

様式1選考願書【美工】.pdf

様式2 履歴書【美工】.pdf