2025年5月18日(日)13時半~講堂にて、県博デー関連行事・学芸員とっておき講座「博物館の岩石・鉱物標本は、どうやって集められた?」開催しました。今回担当したのは、地学担当の吉田学芸員。お子さんからご年配の方まで20名の方が参加しました。

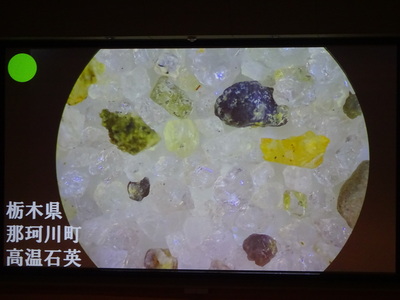

吉田学芸員は最近砂を使う展示があり、展示を作っているうちに砂に興味が出てきたとのこと。なので、「皆さんにもぜひ見てみてほしい」と3種類の砂と顕微鏡を用意して、参加者の皆さんに観察してもらいました。観察したのは

・茨城県日立市の海岸の砂

・鹿児島県中種子町の海岸の砂(ガーネットを含む)

・栃木県那珂川町の高温石英

皆さん熱心に観察していました。

観察を楽しんだ後、本題に入ります。

博物館にある標本は、現時点で岩石2,479点、鉱物2,899点ありますが、開館前は岩石28点、岩石プレパラート58点、鉱物103点くらいしかなかったそうです。では、どのように集めたか?

・買う(購入):展示即売会などで購入する。

・もらう(寄贈):個人や統廃合した学校から寄贈してもらう。

・拾う(採集):野外調査のときに採集する。

このような方法で毎年少しずつ収集し、現在に至るわけです。歴代学芸員の努力の賜物ですね。

現在地学系展示として、テーマ展「地層の剥ぎ取り標本って、おもしろい!」(~6/15まで)を開催しています。展示解説が6/7(土)14:00~14:30 テーマ展示室にてありますのでありますので、ぜひご参加ください。

そのほかにも、企画展「外来生物~人によって運ばれた生き物たちからのメッセージ~」(~6/15まで)、テーマ展「とちぎ昔ばなし~弓の名手那須与一と九尾のきつね玉藻前~」(~6/15まで)も同時開催していますので、こちらもぜひご覧ください。お待ちしてます。

(自然課 三宅)

コメント