みなさん、こんにちは。

最近は過ごしやすい温度で、お出かけにぴったりですね。

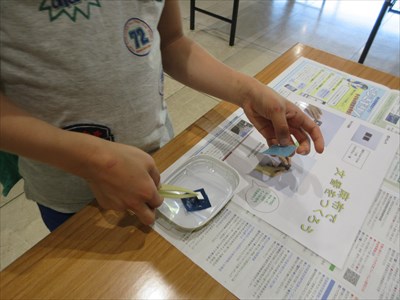

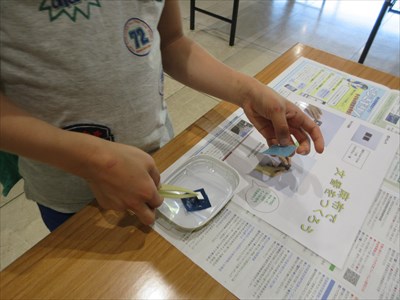

今回は「麻布で文香をつくろう」を行いました。

その様子を紹介します。

そもそも文香とは、手紙と一緒に香りを送るための小さな匂い袋です。

手紙以外にも、バッグや財布に入れるのもいいですね。

ちなみに、平安時代の貴族は大切な人へ送る手紙に香を焚きしめていたそうです。

それでは手順の紹介です。

今回は小さなお子様でも簡単にできる内容になっています。

まず皆さんには好きな色の麻布を二枚選んでいただきました。

何色がいいかな。

麻布が決まったら、次は香りを選んでもらいました。

ラベンダー、ミント、レモンの三種類がありました。

みなさんはどの香りが好きですか。

その後麻布にのりをつけて香りのする紙を挟んだら完成!

みなさん、いいお土産になったかな。

次回の博物館でやってみようは、5月5日(月)「武士に変身!鎧を着てみよう」です。

予約は不要ですが、当日整理券の配布を予定しています。

ぜひご参加ください。

解説員

みなさんこんにちは。

最近は暑くなってきました。お体にお気をつけてお過ごしください。

博物館では4月20日の県博デーでキッズツアー「土偶のはなし」を行いました。

その様子を一部紹介します。

今回は土偶についての話です。(椅子の上に乗っているのは黒曜石です。)

土偶は縄文時代を中心に作られました。縄文時代には多くの土偶が作られましたが、長い時代の中で見た目が変わったり、大きさが変わったりしました。土偶が作られなくなるといった時期も存在します。

今回はハート形土偶、筒形土偶、山形土偶、ミミヅク土偶、遮光器(しゃこうき)土偶、鯨面土偶の紹介をしました。今回のブログではミミヅク土偶について紹介したいと思います。

ミミヅク土偶は特徴的な顔からそう呼ばれるようになりました。初めてミミヅクと表現されたのは1906年と100年以上前のことです。

その特徴的な顔から当時の人がどのようなものを身に着けていたのかを考えることができます。

耳についている大きい丸の部分は何でしょうか。

これは耳飾りの表現だといわれています。実際に遺跡から大きな耳飾りが見つかります。耳たぶをひろげて耳飾りを着けていたと考えられています。

顔が特徴のミミヅク土偶ですがまだ目につく特徴があります。よく観察するとミミヅク土偶に所々赤い部分があります。昔は土偶が赤く塗られていたと考えることができます。どうして赤く塗ったのでしょうか。不思議ですね。

キッズツアーに参加してくださった皆さま ありがとうございました。

次回のキッズツアーは5月18日(日)「この生き物、な~んだ」です。

どうぞおたのしみに!!

教育広報課 解説員

栃木県立博物館エントランスでは昨日3月25日~4月18日までの間、栃木県博物館協会に加盟する館園がそろってポスター掲示と、チラシの配架を行っております。

ぜひ、来館しチラシをお持ち帰り下さい。

今年は昨年より提供いただいた館園が27館園まで増え、盛り上がっております!!

1日目からチラシやパンフレットを持ち帰ってくださる来館者も沢山いらっしゃいました。

※加盟館園のご担当者様

まだまだスペースは開いておりますので、期間内でしたら掲示・配架可能ですので担当・教育広報課までご連絡ください。

今年度も残すところあと少しとなりました。今年度末に行われた学芸員とっておき講座についてご紹介します。

当館では毎月第3日曜日の県博デーの日に、学芸員とっておき講座を開催しています!

さまざまな分野の学芸員が担当テーマ展や企画展の内容を取り上げたり、時にはこぼれ話などがあったりなど個性あふれる話を聞くことができる機会となっております。

2月16日には「"過ぎる"の民俗」と題して、日常にありふれたものとは何かが異なることによって、特別に扱われるものに注目した話がありました。

私たちの日常とは区別される、なさ過ぎる(少ない・小さい・短いなど)、あり過ぎる(多い・大きい・長いなど)、ほかと違う(異形・はやい・逆さ・異音・異臭など)ものを意識してみると大変興味深く感じます。

令和7(2025)年度の秋(10月4日~11月24日)には、企画展「"異"常の色・形~時に思いが宿るもの~」を開催予定です!展示をぜひお楽しみに~(^^)/

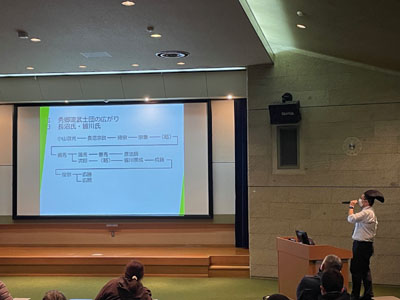

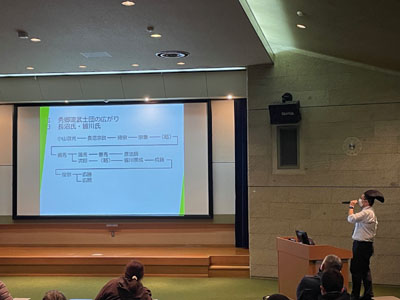

また、3月16日には「藤原秀郷とその末裔たち」と題して、現在開催中のテーマ展「藤原秀郷とその末裔たち~語り継がれる史実と伝説~」の展示内容について詳しい解説がありました。

栃木県にゆかりのある藤原秀郷をご存じでしょうか?秀郷は、平安時代中期に活躍した中世東国の祖とされる人物です。平将門の乱を平定したのが秀郷です。

秀郷の活躍と秀郷流武士団とよばれたその末裔たちに着目し、伝説として語り継がれる俵藤太についても、絵図や絵巻の細部をご覧いただきながらの解説に参加者も聞き入っていました。

こちらのテーマ展は3月30日(日)まで開催しています。残すところあと5日となりました。この機会に是非ご覧ください!

学芸員とっておき講座は、毎月第3日曜日の県博デーの日に開催しています( `ー´)ノ

来年度の講座もお楽しみに!

(人文課 中山)

2025年3月20日(木・祝)に現在開催中のテーマ展「地層の剥ぎ取り標本って、おもしろい!」の展示解説を、展示担当の吉田学芸員によりテーマ展示室にて14時から行いました。

当日お集まりいただきました参加者17名に、展示されている5つの剥ぎ取り標本について、吉田学芸員がエピソードを交えながら解説しました。参加者の皆さんは解説を聞きながら、興味深そうに剥ぎ取り標本を見ていました。

展示されている剥ぎ取り標本を実際に見ると、写真とはまた違った印象を受けると思いますので、ぜひ展示を見に来てください。

テーマ展「地層の剥ぎ取り標本って、おもしろい!」は6月15日(日)まで開催しています。

関連行事として

・5月18日(日)13時半~ 学芸員とっておき講座「博物館の岩石・鉱物標本は、どうやって集められた?」(講堂)

・6月7日(土)14時~ 展示解説(テーマ展示室)

がありますので、ぜひご参加ください。

同時開催のテーマ展「藤原秀郷とその末裔たち~語り継がれる史実と伝説~」「昔のこと知ってっけ?~道具を知れば暮らしが見える~」(~3/30)もぜひご覧ください。

(自然課 三宅)

栃木県立博物館は本日、3月18日(火)に来館者数が10万人となりました。

おめでとうございます\(^o^)/ 記念すべき10万人目の来館者は、宇都宮市の清水様でした。

栃木県立博物館へは今回、展示を楽しみに来られたようで、来館者10万人目としてとてもびっくりしているご様子でした。

琴寄行雄館長からは、記念品が贈呈されました。

今回の記念品は( *´艸`)

民芸品「益子焼の夫婦湯飲み」、今年度の企画展図録3冊セット、博物館レストランのペアお食事券、ミュージアムショップのグッズ(みーたんクラッカー他)3点セット、次回企画展「外来生物」招待券

です!

思いがけない記念となりましたね。またのお越しをお待ちしています!

みなさんこんにちは!

花粉症の季節ですね。みなさんは大丈夫ですか?

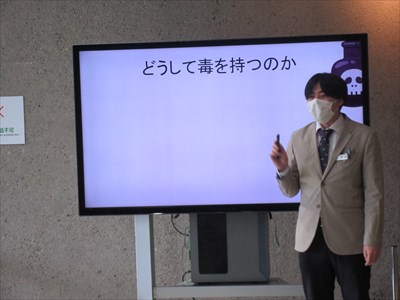

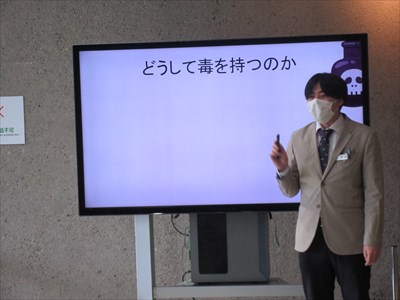

さて3月16日の県博デーでキッズツアー「ドクドク・・毒!」を行いました。

その時の様子を少し紹介します。

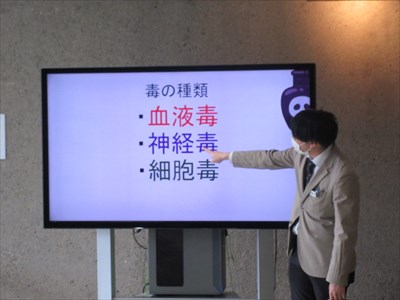

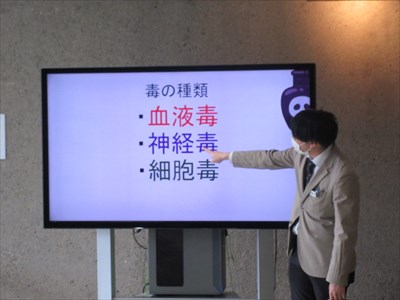

今回は、タイトルにもあるように「毒」についてのお話をしました。

まずは毒の種類から

大まかに分けて3種類あります。

・血液毒

・神経毒

・細胞毒

それぞれ毒が悪さをする場所によって名前が決まっていて

血液毒は血管や血液に、神経毒は神経に、細胞毒は細胞に作用します。

その後、それぞれの場所で人や動物などに害を与えていきます。

そんな毒をなぜ持つのかというと

・エサを取るのに役に立つから

・自分を守るため

この二つが大きな理由と考えられています。

という説明のあと、実際の毒のある生き物を見に展示室へ行きました。

まずはヘビ

栃木にはニホンマムシとヤマカガシの2種類の毒ヘビがいます。

それぞれ毒牙の場所が違うのが面白い所ですね。

次はムカデのご紹介。

ムカデは顎肢(がくし)という足が変化したところに毒を持っています。

かまれるとすごく痛いです。

ブログでは紹介しきれませんが、他にも毒キノコや鉱物の毒も説明しました。

毒はとても奥が深いので、

すこしでも興味が出てきたら自分で調べるとおもしろいと思います。

キッズツアーに参加してくださったみなさん、ありがとうございました。

次回のキッズツアーは4月20日の県博デーに「土偶の話」を行います。

みなさんのご参加をお待ちしております。

解説員 横山

みなさん、こんにちは。

最近、寒暖差が激しいですね。

博物館では、3月2日に博物館でやってみよう「十二単を着てみよう」を行いました。

参加してくださったみなさん、ありがとうございました。

そのときの様子を紹介していきます。

みなさんは「十二単(じゅうにひとえ)」を知っていますか。

私たちが十二単と呼んでいる衣装は、宮中に仕える女性が着た衣装で「女房装束」といいます。

たくさんの着物を重ねて着たことから、十二単とも呼ばれます。

今回参加された方々には、こちらの十二単を羽織って写真を撮る体験をしていただきました。

着付けではなく羽織る体験でしたので、数多くの方にご参加いただきました。

みなさん楽しそうに体験に参加されていました。

ひな祭りの前日ということで、おひなさまになった気分を味わった方もいたのでしょうか。

今回の体験を通して、日本の歴史と文化に興味を持っていただけましたら幸いです。

ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました。

次回の博物館でやってみようは4月27日(日)「麻布で文香をつくろう」です。

こちらは予約不要です。ご参加お待ちしております。

解説員

3月4日(火)から3月19日(水)まで、2階展示室のLED工事を行います。自然系常設展が一部見られなくなりますので、お気を付けください。