みなさん、こんにちは。最近は暑い日が続きます。お体に気を付けてお過ごしください。

博物館では5月25日日曜日に博物館でやってみよう「紋切りで遊ぼう」を行いました。

その様子を一部紹介します。

みなさんは「紋切り(もんきり)」という言葉をきいたことがありますか?

紋切りとは型どおりに紙を折り、切っていくことで模様を作っていく遊びです。昔からある遊びで江戸時代の頃から遊ばれていました。

切った紙を開いて思いもよらぬ形が出てくる。そんなおもしろい遊びです。

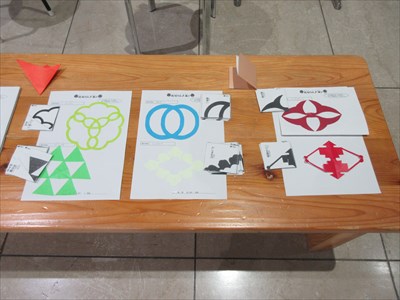

今回の活動では6つの型を用意しました。

左の上から三ツ結木瓜(みつゆいもっこう)、その下が三ツ持合鱗(みつもちあいうろこ)。

真ん中の用紙が上から輪違い(わちがい)、かしま牡丹。

一番右の用紙は上から鍬形菱(くわがたひし)、二ツ豆蔵菱(ふたつまめぞうびし)です。

それぞれの紋に意味がありますが、今回は三ツ持合鱗を紹介したいと思います。みなさんはこの紋は何を表現していると思いますか?

この紋は名前の通り「鱗」を表現しています。

この紋は三角形がたくさんある様子が竜やヘビの鱗に見えることからこのように名前が付けられました。

このような模様は魔除けの効果があると信じられ、家紋にも利用されています。

みなさんの身の回りの模様、また家紋に注目してみると意外な発見があるかもしれませんね。

ご参加いただいた皆様ありがとうございました。

次回の博物館でやってみようは6月14日(土)「シジミ貝根付をつくろう」です。

こちらは予約不要です。ご参加お待ちしております。

教育広報課 解説員

コメント