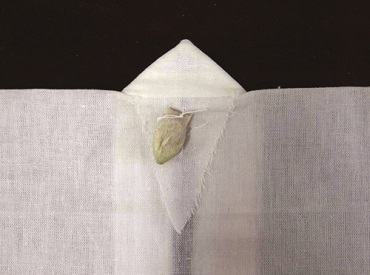

背守(山繭)を付けた産着 |

人文系テーマ展 草・木・虫をめぐる栃木の民俗 開催期間:令和5(2023)年 7月15日(土曜日) 〜9月24日(日曜日) |

開催趣旨

|

私たちに身近で、暮らしに密着している草・木・虫。 古来、それぞれの形や色、性質といった特徴を生かしながら、生活用具や遊び道具などとして利用してきました。そして、そのように近しいものだからこそ、強い関心をもって見つめ、改めて美しい意匠として表すことで暮らしを彩ったり、特別な意味を見出して行事や儀礼に用いたりもしてきました。 この展示では、草・木・虫にまつわる民俗事象について、栃木の事例を中心に御紹介します。草・木・虫に関する人々の多様なまなざしと、背後に見え隠れする思いを感じていただけたら幸いです。 |

関連事業

|

担当学芸員による展示解説 日 程 : 令和5(2023)年7月22日(土)・8月26日(土) 時 間 : 各回14:00〜15:00 会 場 : 展示室2(展示会場) 定 員 : 20名程度 料 金 : 無料ですが、展示室内で実施のため観覧料が必要です。 ※ 予約不要。時間までに展示室2入口にお集まりください。 |

展示内容と主な資料

|

○草 草は手に入りやすく、加工もしやすいものです。身近な草花や稲、麦の藁はもちろん、栃木の特産品であるアサ(麻)やカンピョウ(干瓢)の原料となるユウガオ(夕顔)の実もさまざまな場面で活用されてきました。 |

草履(ぞうり) お手玉(おてだま) |

麻殻の松明(おがらのたいまつ) 炭入(すみいれ) |

|

○木 木も身近に豊富で加工しやすいけれど、一定の強度もあり、ある程度長く使うことができます。かつては道具を手作りすることも多く、種類によって異なる木の特性を生かした利用の様子が見て取れます。 |

芋洗い棒 日光下駄(にっこうげた) 箸挿し (いもあらいぼう) (はしざし) |

|

○虫 人と共存し、絹を作り出してくれる蚕などの虫がいる一方、ハエ(蝿)やカ(蚊)など、害や煩わしさから疎まれる虫との関わりもあります。また、単純に、虫を捕まえることを楽しんだり、ホタル(蛍)のような虫の美しさを愛でたりすることもあります。 |

蝿取り器(はえとりき) 虫かご(むしかご) 蛍かご(ほたるかご) |

|

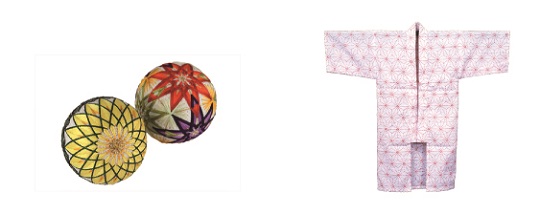

○意匠・見立て 私たちの暮らしに密接している草・木・虫に注ぐまなざしは、それぞれの性質や特徴とともに、特別な意味も見出してきました。美しい意匠や、別の意味を見立てている例を見ると、長く変わらない思いや願いを感じられます。 |

(左)手まり(てまり) 麻の葉模様の産着 (右)御殿まり(ごてんまり) (あさのはもようのうぶぎ) |

道祖神への供え物 羽根突き (どうそじんへのそなえもの) (はねつき) |

お問い合わせ

| 教育広報課 | 028-634-1312 (直通) |

|

Copyright©2013 Tochigi prefectural Museum, all Rights Reserved.

各ページに掲載の写真・音声・CG及び記事の無断転載を禁じます。

各ページに掲載の写真・音声・CG及び記事の無断転載を禁じます。